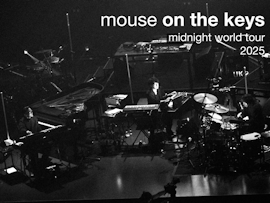

2025年5月と11月に久しぶりの海外ツアーを行い、その模様を「world tour日記」として届けてくれたmouse on the keys(マウスオンザキーズ)。インテリジェンス溢れる音楽性からは想像できない食事や会話の風景、営みの泥臭さに驚いた方も多いのではないかと思う。そんなmouse on the keysも2026年に結成20周年。この年末にはビル一棟をまるごと貸し切ったイベント『OBSCURE TOWER 2025』を主催し、音楽だけにとどまらない多彩なパフォーマンスを見せてくれる。「孤高」の二文字で語られがちなバンドは、人と人の往来の中に、ライブハウスの中にいったい何を見出してきたのか。改めてそのキャリアを語ってもらった。

「このバンドすごいんだ!」って実感する盛り上がり

──ツアー日記、楽しく読ませていただきました。コロナ禍を経て、今このタイミングで再び海外に向かった理由から教えてもらえますか。

川﨑昭(Dr.):まず、2021年にオリジナルメンバーである清田敦(Pf. / Key.)が抜けたり、コロナ禍は特に海外に出ることが難しい状態だったことがひとつ。あとは新メンバー、白枝匠充(Pf. / Key.)くんが加入して、新体制でのmouse on the keysを始動するのに時間がかかったこともあります。復活ライブのあと、新しい方向性を提示するためにも、比較的制作に重点を置いていたんですね。東京で演奏することは多かったですけど、地方、あと海外からのオファーに対しては「今ちょっと出演できる状況じゃない。制作に専念したいです」ってお答えしていたんです。ただ、2025年に入って5月のベルギーの『dunk! Festival』、あとはロンドンの『Portals Festival』からのオファーも受けていたので、この流れでそろそろ海外に行ってもいいんじゃないかと思ったんです。

──これだけ時間が空くと、反応は変わりますか。

川﨑:正直忘れられてるんじゃないか、厳しいんじゃないかとも思ってたんですけど。行ったらもう予想を裏切る動員で。ベルギーの『dunk! Festival』は今年20周年だったんですが、mouse on the keysは来年20周年で、その『dunk! Festival』のホームページでは我々のことが「レジェンド。2009年にリリースした1stアルバム『an anxious object』はマスターピースだ」みたいに紹介されてるんですよ。ライブでも1stアルバムの曲を待っていたっていう人は多くて。だから、結果的には期待値が上がっていた感じもありで。バンドは継続してましたけど、コロナを経たヨーロッパの人たちからすると、解散したあとの再結成ライブくらいの盛り上がりがあったのかなって気がします。

新留大介(Pf. / Key.):そうですね、ヨーロッパはよくあるんですけど、国をまたいで見に来てくれる人も多くて。やっぱり熱心な、コアなファンが各地にいるんだなっていうことは実感しました。

──白枝さんは、初の本格的な海外ツアーですよね。

白枝匠充(Pf. / Key.):はい。非常に刺激的な内容でしたね。改めてライブの熱気を目の当たりにして、こんな言い方もアレですけど「……あぁ、このバンドすごいんだ!」って実感をしたところでございます。

川﨑:ふふふ。意外とすごいんですよ(笑)。

──都内でライブを続けるだけでは味わえない光景でした?

白枝:なんでしょう? 日本と海外ってライブパフォーマンスに対する感覚が違うんだと思いましたね。場合によっては「音楽と映像見てんのかな?」っていうくらい熱狂的な歓声が上がったりもするし。パフォーマンスをじっくり見るんじゃなくて、もっとダイナミックな動きをするお客さんも多くて。

川﨑:ヘッドバンギングしてたりね。

──mouse on the keysでヘッドバンギングが起こりますか……!

白枝:起きました。面白かったですね。こういう違いがあるんだなって。

実験場、ライブハウスからmouse on the keysは出てきた

──コロナ以降の世界という話も聞きたいんですけど、コロナが明けてからの音楽シーンの変容ってあると思いますか。

川﨑:うーん、非常に反応はよかったんですけど……ちょっと引いて見た時に、スタッフの方や来ている方、年齢が我々に近かったりするんです。若い人もチラホラはいますけど、なんとなく、ヨーロッパとかイギリスのほうが、飲みに行く場所のひとつとしてライブ会場があったりするから。フラッと飲みに来た人もいるし、お酒を飲んでライブを楽しんだりすることが生活に密接してるように見えるんです。で、これは自分の感じ方でしかないんですけど、もしかするとヨーロッパではパンデミック以降、世代的にライブハウスに行く人と、家にこもっちゃう人、けっこう分かれてきたのかもなって。

新留:それは僕も感じました。ツアーの後もひとりで1週間滞在してたんですけど、いろんなライブ見に行ったり、いろんな人に会いに行ったり、けっこう外に出てたんです。でも会うのはある程度の世代以上の人ばっかりで、若い人が少ないことをすごく感じてしまって。これはコロナ以降の断絶というか。

──白枝さんは1994年生まれ。ここでは若い世代に入りますけど、自分たち世代におけるコロナ以降の感覚ってあると思いますか。

白枝:僕は正直……まだちょっと実感がないですね。というのも音楽方向に転身したのがちょうどコロナが始まったあたりなので。それ以前がどんな感じだったのか、よくわかってないところがあって。

川﨑:でも白枝くんの話を聞いてると、ライブに行った経験が非常に少なくて。ちっちゃいライブハウスに見に行く経験もほとんどないよね?

白枝:そうですね。それまで片手で数えるくらいしかないです。

川﨑:もともと白枝くんは大学のサークル、ジャズ研で演奏はしていたんです。ジャズクラブでサークル仲間と演奏することも、自分の興味のあるジャズ・ピアニストを見に行くこともあったと思うけど。ただ、ライブハウスのブッキングに出るとか、オーディション受けるとか、ないでしょ?

白枝:ないですね。

──あまりポジティブな口調に聞こえないのは、mouse on the keysは生粋のライブハウス育ちであったし、今後もそうありたい、ということでしょうか。

川﨑:そうですね。音源以外にもサウンドトラック制作、CM楽曲の提供とかもやってますけど。やはり育ちはライブハウスなので、お客さんにダイレクトに音楽を届ける方法はライブが1番だと思ってます。トライ&エラーの実験場だと思ってるんですよね。すべてこちらに委ねられて「好きにやってください」って言われる場だし、そういうところで育ってmouse on the keysは出てきた。海外に呼ばれて行くようになった時も、僕はそんなに英語も喋れないけど、「ライブハウスで活動している」こと自体が共通言語になってきましたから。そこで行ってドラムを叩けばOKになる場所。

──とはいえ、ただ熱い演奏を繰り返すだけではない。mouse on the keysが映像プロジェクションを使い始めた時は、生バンドとは違う魅せ方を模索しているように見えました。

川﨑:そこの狭間でやってきたところはありますね。自分の場合は出所がポスト・ハードコアとかポストロック、わりとアグレッシヴなものですけど。そういうライブの肉感的、野獣的なところと、テクノロジーやインターネットが普及する中で発達したメディアアート的なところ、雑食的に取り込んでいった自覚があるんですね。そこを混ぜる実験を常にライブハウスでやってきた感覚です。だから、ある種引き裂かれてる感じに自分でも悩んでた時期はありますよ。考えようによっては、ドラム叩かないでローランドとか808とかピコピコやって、タッチデザイナーで映像をリンクさせて「どうだ!」って魅せるほうが、そういうアート表現を求めてる人には刺さるでしょうし。だから、これは自分の育ちです。いい意味でも悪い意味でも生バンドの躍動感から逃れられない。あと、音楽の文脈を知ってる方だったら、mouse on the keysのドラムの音色とかパターンを聴いて、たとえばブラック・フラッグやミニットメンがいたSST RECORDSとか、ああいう流れを汲んでることはわかると思うんです。mouse on the keysで曲を作る時は、アメリカン・ハードコアの、忖度しないで自分たちの考え方を信じる、間違っててもそれを突き通す、みたいな影響がかなりあると思います。だから、野獣的なライブもしつつ、クールなテクノロジーの方向に行きたそうな雰囲気があるのは、確かにそうですよ。ただ、その狭間でなんとかやっていきたい気持ちは捨てていないし、そこが混ざってる状態を続けてきたのが我々かなっていう気がします。

最初から海外で活動するつもりだった。時代の流れも大きい

──今やバンドは海外でも高い評価を得ています。これは結果論なのか、計画的に考えていたことなのか、どちらに近いです?

川﨑:ハナから海外も含めて活動するつもりでしたね。そもそも学生の時にバンドやり始めた時からそう思ってたんで。「海外でやるもんでしょ」って素直に思ってた。無知だったからだと思うんですけど。

──結果的にそれが具現化できたのはなぜだったと思いますか。

川﨑:いくつか理由はあると思うけど……精神論になっちゃうな。諦めない、続けてる、とか。あとはさっきの話で言うと、実験場を見つけたことも大きいですよ。今もずっと下北沢ERAが拠点になってますけど、50を過ぎてもここにいられるのは、自分が思いついた発想をダイレクトに形にできる場所があったからだと思うんです。何かテストする時はライブハウスを借りて、本番さながらにゲネプロをやったり。自分にとっては遊び場だし、実験場だし、これが海外に行くための発信なんだってずっと考えてた。このインタビューもそうですけど、発信するっていうことは、のちのちに誰かに伝わって、いずれ海外にも伝播していくことだから。

新留:もちろんmouse on the keysの音楽性、このフォーム自体に似たようなものがないこともあったでしょうけど。あと、僕らは発信する時に最初から全部英語で書いていたり、世界に向ける意識は一貫してあったと思うんですね。そういう考えが全部行動になって、結実していったんじゃないですかね。

川﨑:それと、時代の流れも大きいのかな。僕がライブハウスに出始めたのは90年代ですけど、当時mouse on the keysのような音楽でお客さんが満杯になる、海外にも行くとか、ありえなかったと思うんですよ。近くのバンドで言うならtoeが両国国技館でやったり、たとえばLOSTAGEが日比谷の野音でやるってことも、当時誰も想像できなかったと思う。

──インディペンデントなものが簡単に潰されない時代になってきた。

川﨑:そうだと思いますよ。僕らとしては、そもそもお客さんが入らないのが当たり前だし、それでも好きなことをやりたい、自分が好きだった海外のアーティストのような活動をするしかないと思ってた。好きだから真摯に向き合うのが当たり前でしたけど、20年くらい継続してると、海外も含めたところでリンクが生まれてくるんです。あと、僕らの今年の海外ツアーって、交渉に関しても自分で翻訳してバンバンやれたんですよ。当たり前過ぎて指摘されないけど、これ、昔だったら通訳を入れないと無理だったことで。でもAIかますと「ドイツ人で英語喋る人に伝えるにはどういうニュアンスがいいか?」みたいなところまでやれる。そうやってテクノロジーは進化し続けてるから。ただ、実際に動いてるのは生身の人間で、だからこそライブハウスに若い方が行かなくなっているのは残念だなと思っていて。

──どういった意味でしょう。

川﨑:もちろん若い子たちがこういう活動をしてるバンドに声をかけるのは勇気がいることで、難しいとは思うんです。でも自分が10代、20代の時に、50代のリスペクトしてる人たちに「めちゃくちゃ格好いいです!」って言えたなら、そのまま「飯食いに行こうよ」って言われてたかもしれない。その話の流れから「来週イギリス行くけど一緒に行く?」っていう話になったかもしれない。可能性については今よく考えるんですね。そういう機会ってライブハウスとか、人の往来があるところにこそ起こるものだから。

──これからの若者たち、エッグス世代に向けたアドバイスですね。

川﨑:うん。ありきたりなことしか言えないけど、人生一度きりなんで。楽しんでやりましょうっていうことですね。このインタビューを読んだ人がもし興味持ってくれたなら、何か声をかけてもらえれば。それがきっかけになることもあるかもしれないし。

新留:ライブハウス行きましょうってことですよ。外に出て、やっぱり人に会うのがいいんじゃないですか?

白枝:自分がこのバンドに入って実感するのは、横の繋がりなんですよ。「こういう知人がいる」「こういう人がいるよ」ってところで話が次々と繋がっていくことが多くて。これってライブハウスだったりイベントだったりに、直接自分の足で参加することでしか生まれないのかなって思いますね。

川﨑:両方あるといいよね。インターネットで繋がって、同時にオフ会も行くみたいな。

徹底すると「そういう人たち」になっていく

──こういうフレンドリーな話が出てくることが意外でもあります。もう少し排他的というか……ちょっと気取ってそうなイメージもあったので。

川﨑:その通りです(笑)。新留くんは知ってると思うけど、俺はもともと全裸でダイヴしてるような男だったんですよ。ただ、ある程度やりきった後って、笑いとかギャグにしないと続かないんですよ。だからmouse on the keysを始めた時は、とことん格好つける。それを俺がやることで「お前何やってんだ? すげぇ気取ってんな! かっけぇな!」っていう笑いになる。それを20年続けてると、もう「そういう人たち」になっていくわけです。それはギャグとして最高だとも思ってる。だから徹底することは大事。照れるくらいならほんとに笑かすことを死ぬ気でやらなきゃダメだし、お笑いの人たちがどれだけ考え抜いてやってるのか。それを逆の方向でやろうと思ったらこうなっちゃったのがmouse on the keysなんです。

──すごく貴重なお話です(笑)。最後に、この年末に行われるイベント『OBSCUTE TOWER 2025』について伺います。

川﨑:まず、mouse on the keysが2026年に20周年を迎える、そのプレイベントをやろうって提案したんです。普段からお世話になっている下北沢ERAに普段対バンしてそうでしていないバンドを集めて。先ほどの話にも出たSST RECORDSのバンドのように、雑食性があったり、細かくてわからないグレーゾーンというか、まさにオブスキュアなバンドを集めてイベントをやろうって話になったんですね。で、話していくうちに下北沢ERAが入ってるプリマヴェール下北沢ビル、もう一棟全部貸し切ってトークとか上映もやっちゃおうってことになり。

──ライブだけに限らない1日になる。

川﨑:2026年に20周年を迎えるmouse on the keysのプレイベント、ではありますけど。でもプレゼンツとしては「fractrec」、僕らのレーベルがお届けする形になってますから。このレーベルってある種のコレクティヴみたいな側面もあるんですね。新留大介くんがやってるソロユニットのDNAAKがあったり。あとは映像作家、3Dの映像作家の上川林太郎くんも「fractrec」で活動していて。だから、音楽から始まってはいますけど、映像だったり絵だったりの展示もやっていきます。もちろん出演バンドが全部「fractrec」所属ではないんですけど、今回の出演を皮切りに、自分が作りたいものをどんどん具現化して届けたい、みんなで広げていきたいっていう意気込みがありますね。

新留:うん。mouse on the keysも来年20周年だし、「fractrec」としての活動も含めて、来年に向けて動いてることがあって。そのきっかけになるイベントでもあると思うので、ここから始まる来年以降の動きにも注目してもらいたいなと思ってます。あと個人的には1日に3回ライブやるんですよ。mouse on the keysと、DNAAKと、PULSE DiSPLAY。全然違うのを3回やるのって初めてなので……無事にできるようなんとか楽しみたいと思います(笑)。

白枝:ふふふ。でも僕も、非常に面白い試みだと思ってます。ライブパフォーマンスにとどまらず、いろんな独特のコンテンツを取り扱って。扱うものが多岐に渡るぶん準備も大変で、今その渦中に我々はいるところですけど。でも、この手の複合型イベント、今回のみならず、今後も継続していきたいなっていうことも視野に入れてるんですよね。面白い1日にできたらと思っております。

執筆・取材:石井恵梨子

links

EVENT INFO

OBSCURE TOWER 2025

- DATE

- 2025年12月29日(月)

- OPEN/START

- 12:00 / 12:30

- PLACE

- 下北沢ERA

- TICKET PRICE

- ADV ¥4,500 / DOOR ¥5,000 / 学割(U22) ¥2,500(+1Drink¥600)

- TICKET

- https://giggs.eggs.mu/uYb4nRn

- LINEUP

- [MUSIC] mouse on the keys / Tomy Wealth / DNAAK / WOZNIAK / 5kai / mineo kawasaki / TOSH7 / PULSE DiSPLAY / nhomme / barican

[ART] Immersive Sound Experience / 村松英俊”return to stone” / PRMT SCRM”東京モンキーセンター” / Takaprincipal + rokapenis / FeLid

[FOOD] ONIW COFFEE / ええやんカレー / 大熊猫食堂 / クラフトビールショップ cedar mountain shop / BOB KITCHEN SHIMOKITAZAWA

[FILM] 上川林太郎 "サバ人間” / mouse on the keys "midnight world tour November 2025 documentary"

[TALK] 川﨑昭+新留大介+上川林太郎“ガリシア映画祭/新留パリ滞在記” / 川﨑昭 “OBSCURE TOWER以降について"

BACK NUMBER

mouse on the keys world tour 日記|6日目「ヨーロッパ・イギリスツアー初日、トゥールーズ公演」

2025/11/24

mouse on the keys world tour 日記|5日目「シャトールーからバラ色の街トゥールーズへ」

2025/11/23

mouse on the keys world tour 日記|3〜4日目「ヨーロッパ・UKツアースタート!」

2025/11/22

mouse on the keys world tour 日記|2日目「Baybeats Festival本番」

2025/11/11

mouse on the keys world tour 日記|1日目「シンガポールへ出発」

2025/11/11

【下北沢ERA】おすすめイベント『mouse on the keys -FRACTREGION Vol.4-』

2025/07/07

「特集・ライブハウスの中の人」vol.4 〜東京・下北沢編/LIVE HOUSE 下北沢ERA(エラ)〜

2024/11/07

.png?w=265)